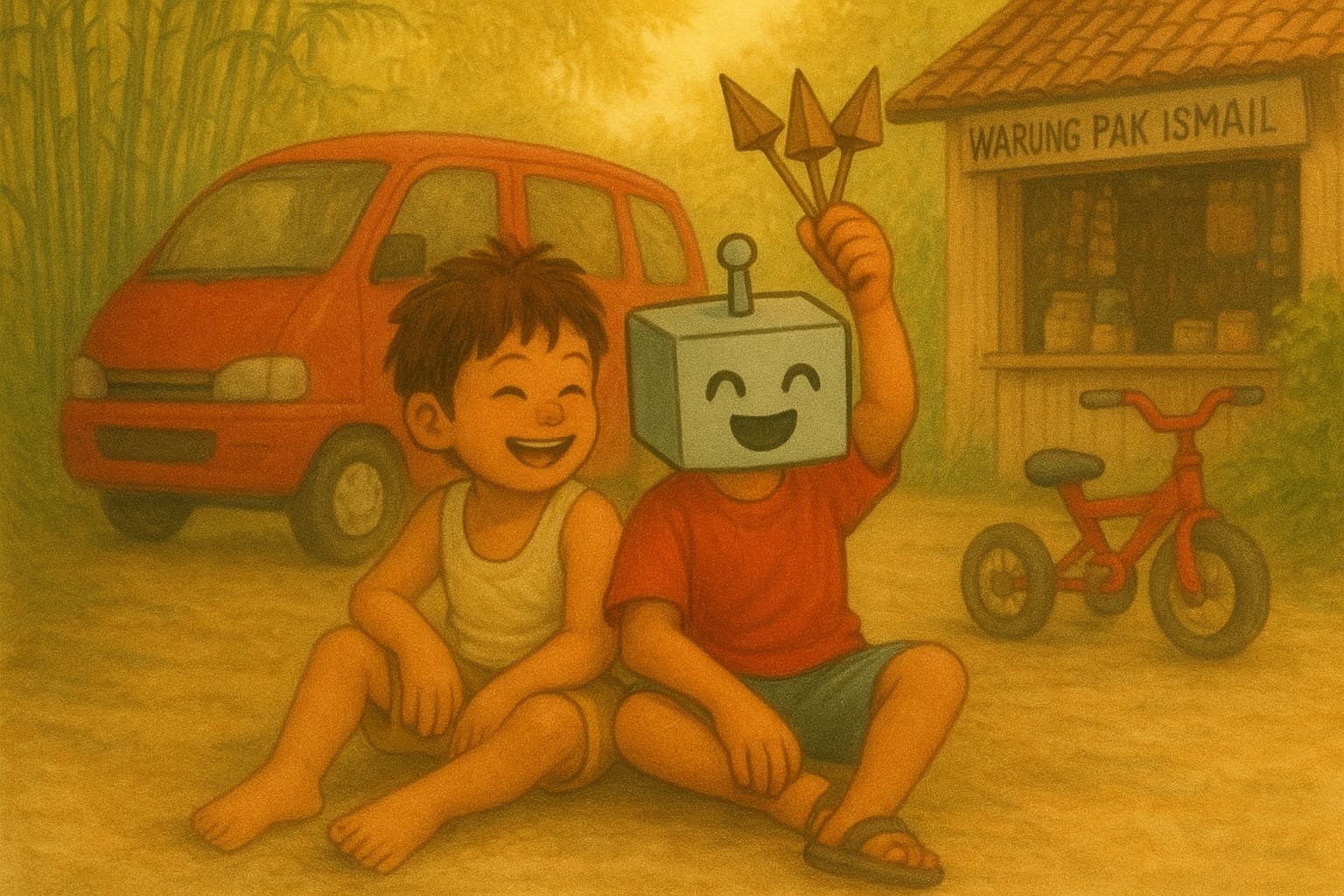

VakansiInfo – Ternyata ‘sesuatu di luar pagar’ yang bikin gue kalang kabut pagi itu… cuma cokelat payung di warung Pak Ismail. Iya, serius. Anak kecil emang gitu: drama dulu, ujungnya receh. Tapi justru dari momen receh kayak gitu lah, semua kenangan masa kecil gue dimulai.

Karena sering dikasih makan makanan yang enak dan bergizi, si Robot Gedeg pun mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Tapi… ya itu tadi—signifikan bukan dari ukuran tubuh, tapi dari otak dan daya tangkap pemahaman. Si Robot Gedeg ini dibilang oke punya. Kadang suka ngerti duluan dibanding yang lain. Emang dah yaak, anaknya insinyur bodoh ini mengerikan. Hihihi.

Si insinyur bodoh, yang merupakan karyawan di salah satu perusahaan BUMN ternama di Indonesia, selalu dapat jatah susu UHT dua karton setiap beberapa bulan sekali. Dan itu udah bisa dipastikan selalu diminum sama gue—si Robot Gedeg—dan kakak perempuan gue, ka ucrit.

Ka Ucrit udah mulai bersekolah. Dan gue? Udah mulai nyemplung ke sungai kecil di samping rumah. Hahahaha.

Udah bisa jalan bener, tapi belum bisa lari cepet. Rumah putih berpagar hitam jadi taman main gue—selain hutan bambu dan sungai kecil, tentu aja.

Anak kecil yang dulunya sering digendong sama ibu-ibu muda pun sekarang tampak udah gede. Si Robot Gedeg sering main bareng anak itu—namanya Fajar. Dia suka main pake alat yang punya banyak roda, bisa ngeluarin suara, dan warnanya pink.

Gue nggak tau nama alat itu apaan, tapi waktu itu si Fajar keliatan kayak baru belajar berdiri. Di sisi halaman rumahnya ada dorongan kayu yang bisa berputar, dan halamannya cukup luas juga—apalagi buat bocah segede gue waktu itu, berasa kayak lapangan.

Si Robot Gedeg suka banget merhatiin proses si Fajar belajar pake alat itu. Sambil mikir sendiri, “Kok gue dulu juga kayaknya belajar beginian ya… tapi di mana yaak?”

“Aa AA wah,” suara Emak, kayaknya manggil—teriakkannya sampe kedengeran keluar rumah. Dan pluk—pantat gue di tepok pelan sambil di bilang, “Udah, keluar aja. Mana nggak pake baju lagi.”

Kebiasaan gue kalo di suruh mandi pasti kabooor dulu. Tapi senangnya main di kali kecil samping rumah tuh nggak ketulungan.

“Abis nyemplung ke kali lu yaak?” tanya Emak.

Biasa gue cuma ngasih senyum andalan doang, senyum-senyum tanpa dosa gitu dah. Hehehe.

“Mau mandi di dalam apa di luar?” Emak nanya lagi.

Gue cuma nunjukin ke arah halaman samping rumah. Emang di sana tuh ada ruangan khusus tempat Emak nyuci piring dan baju. Kenapa gue nunjuk ke sana?

Soalnya itu ruangan semi auto dor gitu dah—seru kalau mandi di situ. Sejuk-sejuk gimana gitu. Ada semilir suara gesekan pohon bambu yang rimbun. Uhh, nikmat banget lah pokoknya. Hehehe.

Selesai dari drama pagi yang hampir gue lakuin setiap hari itu, gue suka ketawa-ketawa sendiri kalau inget kelakuan gue yang aneh—di suruh mandi kaboor, tapi malah nyemplung ke kali.

Kayaknya pagi itu gue udah nggak betah diem di rumah. Udah mandi, udah cemong bedak, rasanya kaki pengen jalan aja keluar. Lagian, sepeda roda tiga udah ngeliatin dari pojokan ruang tamu, minta di ajak jalan-jalan.

Udah pakai kaos khas anak kecil umur empat atau lima tahun, plus bedak belepotan di muka, gue langsung dorong keluar sepeda roda tiga kebanggaan. Nggak di gowes, cuma gue dorong-dorong doang. Hehehe.

Oh iya, gue masih inget dua stel kaos favorit: satu warna merah, satu lagi warna biru. Soalnya kaos itu adem banget, enak di pake. Gambarnya? Lupa.

“Tuh, Acilo udah mandi,” ucap Mama Fajar yang lagi nyuapin anaknya, sambil berdiri di antara halaman rumah dia dan rumah gue.

Gue cuma ketawa-ketawa. Tapi dalam hati, “Ini bedak pasti udah berantakan banget,” soalnya dari tadi gue usel-usel muka sendiri. Lalu, gue dorong lagi tuh sepeda roda tiga.

“Loh, kok nggak di gowes sih, kamu sepedanya?”

Emak si Fajar ketawa kenceng lihat gaya si Robot Gedeg dorong sepeda kayak bawa troli.

Tiba-tiba, langkah gue dan sepeda roda tiga itu berhenti di rumah sebelah kiri—rumah ketiga kalau di hitung dari rumah gue.

Yup, di rumah itu si Robot Gedeg udah mendeteksi radar: kayaknya ada makhluk sejenis yang mungkin juga sepantaran.

Dan yaak, dia keluar… tapi, lagi-lagi, sambil di gendong seseorang.

“Tuh, Mathew, main sana. Itu kamu ada temen, loh?”

Oh, jadi nama anak itu Mathew. Tapi entah kenapa, susah banget buat gue ucapin waktu itu. Dan dia juga kayaknya nggak tertarik main sama gue.

Huufftt. Gue lanjut dorong sepeda roda tiga pakai kedua kaki. Jalan dikit… terus terhenti lagi.

Oke, kali ini berhentinya pas.

Yaak, warung Pak Ismail.

Samar-samar dalam ingatan, kayaknya gue ngeluarin uang 25 perak bergambar komodo… atau mungkin 50 rupiah. Gue juga lupa.

Ngucapin kata “beli” pun waktu itu belum jelas. Tapi si pemilik warung, Bu Ismail, tetap keluar juga.

“Mau beli apa, kamu?” tanyanya.

Gue keluarin uang dari kantong depan kaos. Tapi di kepala langsung keinget pesan Emak:

“Jangan beli permen, es, dan CIKI.”

Tapi otak dan mata gue justru langsung tertuju ke arah mainan dan cokelat. Gue tunjuk sesuatu, tapi tangan gue nggak nyampe. Bu Ismail ngira gue milih permen warna-warni. Gue geleng-geleng.

“Terus yang mana?” Bu Ismail keliatan bingung ngadepin anak kecil yang belum lancar ngomong.

Oh! Ini! Gue nunjuk cokelat ayam dong.

“Kalau itu, uangnya masih kurang,” sahut Bu Ismail.

“Yang ini aja, mau?” Dia nunjukin cokelat payung.

Langsung gue iyain dengan semangat. Soalnya waktu itu, lumayan banyak dapetnya.

Sambil jalan pulang, gue liatin cokelat payung itu. Nggak langsung dimakan. Ditenteng dulu, kayak trofi. Siapa tahu ada yang pengen—biar gue bisa pamer dikit. Hehehe.

Kondisi waktu itu sedikit berubah. Ada beberapa keluarga yang sudah mulai mengisi rumah-rumah kosong di gang itu. Terlebih sekarang, di depan rumah Pak Ismail, sudah ada mobil berwarna merah terang. Merknya: Daihatsu Espass. Gagah bener warnanya—nyala kayak sirup marjan.

Keberanian seorang Robot Gedeg bermain ya… cuma sampai rumah Pak Ismail. Soalnya itu pesan dari Emak. Jadi, walaupun kaki udah gatel pengen muter gang lebih jauh, tapi nyali gue mentok di situ.

Setelah mendapatkan beberapa coklat payung—yang menurut gue saat itu kebanyakan (dan ribet juga megangnya)—gue putusin buat ninggalin tuh sepeda roda tiga di depan warung Pak Ismail. Hahaha. Beban hidup anak kecil emang beda ya, bukan mikirin cicilan, tapi mikirin “gimana bawanya.”

Tangan kecil, jajanan banyak, dan… nggak di kasih kantong plastik pula. Mungkin kalau sekarang belanja di warung Pak Ismail rasanya kayak belanja di minimarket.

“Maaf, Bapak/Ibu, kami sudah tidak menyediakan kantong plastik. Mau pake kantong baju aja, nggak?”

Akhirnya gue kumpulin coklat-coklat itu di baju gue sendiri. Di angkat ke depan kayak kantong marsupial. Ribet? Banget. Tapi demi coklat, semua layak diperjuangkan.

Gue duduk di samping mobil Espass-nya Pak Ismail. Makan coklat satu-satu. Rasanya… kayak lagi syuting iklan. Entah iklan mobil Espass, atau iklan coklat payung. Pokoknya, baju udah belepotan coklat. Muka? Nggak usah ditanya.

Di sela-sela kenikmatan itu, gue ngerasa ada yang ngawasin. Pas nengok ke arah pagar rumah yang pintunya kayu, keliatan dua pasang mata ngintip dari celahnya. Dua anak cowok. Satunya lebih tinggi, satunya lagi kecil banget—kayaknya sepantaran gue. Mukanya diem, tapi matanya gerak-gerak penasaran banget.

Gue nggak ngomong apa-apa, cuma sesekali lempar senyum sok cuek sambil terus ngunyah coklat. Dalam hati, “Kayaknya mereka penasaran sama gue… atau sama coklat ini yaak?”

Ternyata anak yang lebih kecil itu digendong sama kakaknya. Seinget gue, mereka berdua waktu itu lagi dihukum. Mungkin habis bikin onar di rumah, makanya dilarang main keluar. Tapi anak kecil mah tetep anak kecil.

Si kecil itu—yang nantinya gue tau namanya Dwi—ternyata punya misi rahasia. Dengan strategi licik, dia berhasil buka pagar pelan-pelan dan… keluar! Bener-bener keluar!

Gue langsung bengong.

Dia pake kolor warna kuning, kaos kutang yang udah kayak mau robek, dan langkahnya pelan tapi niat. Gue liatin dia jalan ke arah gue, sambil mikir, “Lah, ini kenapa kayak ngaca ya?”

Karena jujur aja, gayanya mirip banget sama gue sendiri tiap kabur dari pengawasan Ka Uci. Emang dasar bocah-bocah susah diatur.

Akhirnya, dia berhenti pas di depan gue. Kita sama-sama diam. Gue sambil megang coklat kayak lagi megang mikrofon, robot Gedeg lihat dia berdiri dengan kaki setengah ngangkang, masih ragu-ragu.

Gue senyum.

“Halo. Nama aku acilo Nama kamu siapa?”

Dia jawab pelan, tapi jelas:

“Dwi.”

Dan… begitu aja. Kita langsung duduk bareng. Nggak pake basa-basi. Nggak ada syarat. Anak kecil tuh nggak butuh alasan buat temenan. Yang penting cocok aja dulu.

Dan Dwi—anak kolor kuning pelarian itu—jadi temen kecil pertama gue.

Dan yang anehnya… sampai sekarang, dia masih temenan sama gue.

Walau udah nggak pake kolor kuning (kayaknya).

(Acil)